1、马尔库塞对《原稿》中‘劳动’定义的理解

1932年马克思发表了《1844年经济学哲学原稿》,当时学术界引起哄动,马尔库塞继马克思死后,发表了长篇论文《论历史唯物主义的基础》和《理性与革命》这两部著作。这两部著作阐释了他对马克思《原稿》的深刻理解,对后世有着深远的影响。在这部著作中,马尔库塞一定了马克思《原稿》的价值,在《论历史唯物主义的基础中》指出:“马克思在1844年写的《1844年经济学哲学原稿》的发表势必成为马克思主义研究史上的一个年代的事件,这类原稿使关于历史唯物主义的起源、本来含义与整个‘科学社会主义’理论的讨论置于新的基础之上。”①马尔库塞这部著作是打造在对‘人’的理论的讨论上进行的,他通过自己对《原稿》理解和认识,重新理解马克思关于经济理论和经济政治理论的阐释。“需要加以注意和理解的是:通过对人的存在及其历史的达成的某种很特殊的、哲学的讲解,经济学和政治学成了革命理论的经济?D政治的基础。”②

马尔库塞想要证明《原稿》中对政治经济学的批判是一种哲学批判,而非经济学的批判。马克思虽然用国民经济学的术语来讲解国民经济学,但马克思依旧维持着哲学态度来阐释。主要表目前对‘劳动’定义的讲解中,马克思以劳动的定义为基础,引出了‘私有财产’定义和‘共产主义’定义。在《原稿》中,马克思关于劳动定义的阐释几乎都是与外化劳动的概念相对提出来的,这类概念体现了劳动定义本体论的特点,马尔库塞举出三个要紧公式:“劳动是人在外化范围内或者作为外化了的人的自为的生成,劳动是人的自为的生成”,劳动是人的自我创造自我对象化的运动,”劳动是生命活动本身,生产活动本身。”马克思对外化定义的批判,要追溯到黑格尔对对象化定义的阐释,关于对象化的认识中,黑格尔的《精神现象学》中是不少事围绕着劳动的定义讲解的。马克思讲解的劳动理论在黑格尔的哲学中都能看到不少黑格尔的痕迹,《原稿》出现就是最好的解释。马尔库塞对劳动定义推论讲解:劳动是“人的自我创造运动”,也就是如此一种活动,在它之内,人首次真的成为符合人的本性的人,由于人在劳动中这种成为何和是啥事由自己决定的,所以他就可以根据他所具备的本性来认识和对待自己。③劳动作为人自己有意识和自由自觉的活动,在劳动过程中,一直与事物发生联系时,才能证明人的存在,人并不可以直接的与劳动发生联系,需要借用他物来证明各自的存在,也就是说人只有在产生对象化关系时候,人自己才能存在。还可以理解为人只有靠我们的劳动创造物质,改造对象性的世界,把人自己本质看做是某种对象性的东西才能达成我们的本质特点。“实质创造一个对象世界,改造无机的自然界,这是人作为有意识的类的存在物……的自我确证。”人的这种活动表明了人与无机界、植物、动物等有自己固有些‘类’的特点性存在。只有根据这种方法来理解劳动的定义,才能看出人在劳动中证明自己的存在。由此得出,马克思就是如此把‘劳动’定义由经济学范围转变为哲学范围之中的。

2、马尔库塞对《原稿》中异化思想的理解

在马尔库塞《论历史唯物主义的基础》发布的同时也确立了卢卡奇式的马克思主义才是正统的马克思主义,在此,他用卢卡奇物化的定义来讲解马克思在《1844年经济学哲学原稿》中的对象化的定义。④他说:“马克思的早期著作,通过资本主义社会使大家之间的关系采取了事物之间的客观关系的形式过程,最早地明确表达了对象化的过程。马克思在《资本论》中把这一过程称为是‘产品拜物教’。⑤马尔库塞用卢卡奇物化与马克思的产品拜物教理论结合起来,形成了我们的理论体系,这是他对《原稿》理解的一个巨大发现,马克思对产品拜物教的批判,与《原稿》中异化理论和对象化理论有着密切的联系,产品拜物教指的是在资本主义经济条件下,社会上人与人的关系变成了物与物的关系,这样的情况下,人与人之间的亲密关系被物质所掩盖,物成为了人与人交流的语言。形成了产品之间的交换关系,把人和人之间的关系当成物与物的关系来理解。值得大家考虑的是,在如此人被物化的条件下,人真的没自由可言了吗?在人失去了自律控制的状况下,人就会顺着这种物与物交换关系来进行着社会关系活动,因此人被‘物’所控制,人也就失去了自己的自由。卢卡奇对此也有深刻的认识,在资本主义规范中对产品拜物教理解,他指出的“人我们的活动,人我们的劳动,作为某种客观的东西,某种不依靠于人的东西,某种通过异于人的自律性来控制人的东西,同人相对立。更确切的说这样的情况,这样的情况既发生在客观方面,也发生在主观方面。”⑥综上述,马尔库塞的讲解给了大家巨大的启示,在如此人被物化的状况下,与人自己的活动之间是什么关系,人失去了自己的存在感,物的存在替代了人的存在。为何会出现这样的情况呢?由于在资本主义社会条件下,发生交换的关系时,人自己的属性劳动,成为满足自己物质需要的必要条件。劳动成为了在私有制的操控下,被榨取、占有、剥削的对象,这种操控方法,成为了人满足自己精神需要的必要方法。马尔库塞指出:“甚至快乐和享受在人自由进步其‘常见的本质’的条件下也被改变为利己主义的占有和获得的方法。”⑦无论是工人还是资本家全都变的自私自利,他们考虑问题皆是从我们的利益角度出发,他们的原来的人性被整个资本主义的进步模式蒙上了一层面纱,在这层面纱掩饰下他们看不到我们的自私的一面,功力的一面。看到的只不过自己利益的缺失。一直活在自我存在的世界中,由此产生了不少像个人英雄主义等激进的思想特点,此时,他们的行为一直带有着个人决定别人意志思维方法,缺少群众的观念。在这种意识下,占有者一直想要占有人的感觉意识,并且资本主义生产方法规定着人的活动方法,在这种活动中,人的感觉意识只不过服从,几乎意识不到自己的存在。在这里,“个人被迫同其他个体孤立起来。”⑧五官感觉的丧失并不可以代表人在这个世界自己常见特点失去,而是这种只树立自我存的意识,才是致使丧失了常见人的特点的主要根源。人只有从这种自我孤立的存在中摆脱出来,才能看到人真的的自由。通过上述剖析,马克思的自由观表现着积极的特点,而资本主义这种剥削、占有些观念,带有肯定消极原因。马克的自由观表现了人只有在认识到事物进步过程的势必结果中,才能看到了自由的存在。另外,人要看到事物对人的限制的本质是什么,摆脱这种限制才能看到自由的存在。限制体目前对人的感觉和自我劳动能力上的控制,也就是说人的自由是脱离了自我狭隘世界观的自由。当然对马克思自由观的认识仅仅从感觉和自我劳动能力上考虑,有其肯定的局限性。但,理解马克的自由观,也不能离开两者的研究。 那样,大家如何理解马尔库塞看待《原稿》自由观呢?通过上述剖析,不难发现马尔库塞有一点理解的很深刻,就是人通过生产劳动满足大家的自己需要,这点是所有存在着的人的一同特点。而马克思不同马尔库塞的看法,是人的进步不可以单一的考虑一个方面,要全方位进步,从每个方面都要考虑。并且凭着着人的感觉器官对每个方面的怎么看和理解,以这种条件为首要条件,结合起来,理解人的进步方法,进而达成人的自由。马克思在《原稿》中,对异化劳动理解为,劳动不可以成为人所固有些属性,恰恰是与人相对的存在关系。所以人的劳动不可以叫人全方位进步。人也就看不到自由。马尔库塞看到了这一点,并与启蒙的思想结合起来,那样他是如何把两者结合起来的呢?

3、马克思的异化思想与启蒙思想的融合。

1932年马克思《原稿》发表后,马克思的异化思想对马克库塞产生了深刻的影响。马尔库塞正是从马克思的异化理论出发,用异化理论作为剖析资本主义社会的理论武器,深刻揭露了资本主义社会对人的全方位异化,剖析和梳理其产生的根源,进而寻求人的自由解放的有效渠道。⑨马尔库塞同意马克思异化劳动的基础上,对人类的自然文明和工业进行了批判,试图通过这种批判方法来揭示资本主义国家里人的异化存在方法,来激起大家在异化存活状况下,人的超越自我精神和革命性的向度。进而达到人类真的的解放。

“启蒙运动就是人类脱离自己所加之于我们的不成熟状况。不成熟状况就是不经其他人的引导,就对运用我们的理智没有办法……要有勇运势用你一个人的理智! 这就是启蒙运动的口号。”⑩在霍克海默、阿多诺看来,康德意义上的“启蒙”就是唤醒人类通过独立地运用理性判断能力,克服自然的不健全、不成熟的状况。在此基础上,他们把西方文明理性传统的“启蒙”内涵扩展为人类普通的进步思想,把人类从恐惧、迷信中解放出来并且确立其主权的进步观念,根本目的是使人类成为自然和社会的主人。B11也就是说,启蒙思想的批判以自己的理性为首要条件条件,他们相信理性,也就是相信在嘈杂的事物变化背后,隐匿着一种不变的常见性的规律,这种规律可以是事物的运动和变化。这点马尔库塞在对《原稿》异化思想的理解中,觉得马克思用理性剖析,得出的异化劳动理论。马克思相信这种理性中蕴含着规律性。因此,马尔库塞以马克思异化思想中如此的规律性,这个规律就是,他一直是站在马克思异化劳动所体现的人道主义的立场看待问题。把问题一直与人自己的理性产生的感觉联系在一块,带有肯定的主观上的意志,因此,客观上看问题有的不足。“人为了存活斗争需要控制自然,但人控制自然的劳动却使人的内心在心理过程,人多感觉遭到了控制,于是人失去了自由”B12。从上述可知,马尔库塞在对人与自然定义的理解中,依旧延续着自己通过理性产生的感觉的方法来理解问题。“他觉得,马克思在《1884年经济学哲学原稿》中提出了,在人和自然主体和客体的相互用途中,人的感知能力发生了变化,人有了新的看听和感觉的能力。资本主义的私有制是人的这种能力异化了。为此,马克思提出了一个不同于资本主义私有制的个人所有制,这是一种非异化的生产方法,是一种客观世界的“美学”架构。B13在马尔库塞眼中,自由就是心理的感觉,感觉遭到束缚,就是对自由的束缚。由此可以得出,马克思在理解《1844年经济学哲学原稿》中对人的理解一直根据人道主义的方法来进行阐释,进而为他所谓的人类自由解放思想进行辩护,也就是再为靠人的感觉解放思想来辩护。

关于感觉的局限性,长期以来,大家强调感觉只能反映事物片面的和表面的东西,而未能更深人和更系统地从感觉对象即客体本身、从主体产生感觉的过程及其特征等方面去剖析,B14由此,可以得出人处在这种条件中,非常难认识人自己产生感觉的局限性,更难于理解认识感觉的靠谱性。

4、关于马尔库塞《原稿》认识的评析

(一)马尔库塞与马克思达成的共识

马克思和马尔库塞两人都是对人的存在问题和人的本质发生二重分裂的角度展开社会批判的,他们一同指向人的物化、人的片面化问题,并且展开了片面性的论述。总的剖析,无论是异化劳动,还是处在日常的人,人的身体和人的思想上都脱离了主体,不在是自由自觉真实人的存在情况,而是,肉体和精神被别人占有,被别人控制的情况的抽象存在,另一个一同点从研究办法上,马克思和马尔库塞都采取了一种追根溯源的办法,也就是说,都从历史进步的进程来看问题,都是从人类文明的视角来探究日常出现的异化问题。

马尔库塞继承了马克思的异化劳动思想中的人本主义精神,在此基础上,对其进行了创造性的进步,在马尔库塞的视域下人本主义用于了生产范围的论述中,而且还进步到了文化范围的范畴中,甚至延伸到生活范围。另外,马克思与马尔库塞性质上来看,他们都带有一种否定的态度看待生产、文化、生活。除此之外,他们都是围绕着人的存活情况,来对资本主义社会的进程展开批判和深思的。两人思想的追求目的都是围绕着人的自由解放展开论述的,即鼓励大家从当下的被剥削、被束缚、被压制的状况中摆脱出来。

同时二者对社会理想均是致力于人的自由和解放,使人从当下受压制、束缚的状况中解脱出来。无论是马尔库塞批判物化问题,还是马克思批判异化问题,二者反应的本质都是一样的,即人创造物质的存在与人的精神存在相背离。

(二)主观与客观认识的分裂

马克思与马尔库塞思想上的分裂可以追溯到分工问题上来,关于分工问题马克思对经济上和历史进步中的变化进行了研究,当下来看,马克思在《1844 年经济学哲学原稿》中的异化劳动的思想不是非常成熟。马克思在对异化劳动的探索中,指出了私有制才是致使异化劳动。马克思在《1844 年经济学哲学原稿》中指出,“私有财产一方面是外化了的劳动的产物,其次又是劳动借以外化的方法,是这一外化的达成。”B15马克思曾尝试去揭示异化劳动的根源,然而却陷入了关于异化劳动和私有财产的循环论证的迷雾中。指出了私有制是异化劳动的结果。但,马克思在《收稿》中也同样指出“马克思在《1844 年经济学哲学原稿》中从经济学角度研究了整个社会物质生产过程。正是在这种研究中,他发现到了分工的本质,觉得分工是“作为类的活动、人的活动的”“异化了的和外化了的形式”。B16伴随马克思对分工问题的深入研究,马克思终于发现了异化劳动的根源就是分工问题的导致的。

1845年马克思在《德意志意识形态》中充分讲解了这一点。马克思觉得正是分工问题致使了人的劳动本身发生了异化,进而致使劳动商品与人相对立。人在社会的分工条件下,变得不在自由,失去了自我存在感,而被别人支配,被别人控制的存在,于是分工潜在的对人产生强制性,人不知觉,分工把人的活动限制在某尺度中,把本应该全方位性进步人本身,割裂开来。就像是一个完整的生命体被切割了一样,四不像。使人的物质、精神、社会、生活、文明、快乐等每个方面,被分割,并由别人占有和支配,因此,在分工条件下,人自己的存在不在完整,以至于人的思想被束缚,自由感也就消失了。 马尔库塞的人本主义思想确实是继承了马克思《原稿》中的人本主义精神,并对这种人本主义做了进一步的进步,他的很多著作中都体现着人本主义精神如:《爱欲与文明》、《审美之维理》、《理性与革命》等著作。但,马尔库塞与马克思不一样的是,他以此为根基,对启蒙中理性的剖析,来看待当下社会进步情况并开始采取激进的批判,马克思《原稿》的人本主义思想自始至终都没发生根本性的变化,马尔库塞以马克思的人本主义精神来审视启蒙中的理性精神。对人的物化和异化的评述一直维持着一种消极的心态,他觉得,启蒙把大家从愚昧中拯救出来,但在工具理性中,他没看到大家宁愿牺牲精神为代价来换取物质上的利益,因此,人失去了自己对价值观的追求,以至于人的自由打造在了别人对自己占有、剥削的基础上。启蒙的在启蒙也没把马尔库塞从《原稿》的人本主义拉回来,反而陷入悲观主义的漩涡中,而马克思的人本主义进步确并没占自己的主导地位,马克思没从人的感性中出发,客观的看待分工的问题,对事物的进步进行多个方面的研究,最后收获了流传后世的唯物史观和剩余价值理论。

把人本主义思想融入到了科学历史唯物主义进步的范畴中。

(作者单位:河南大学)

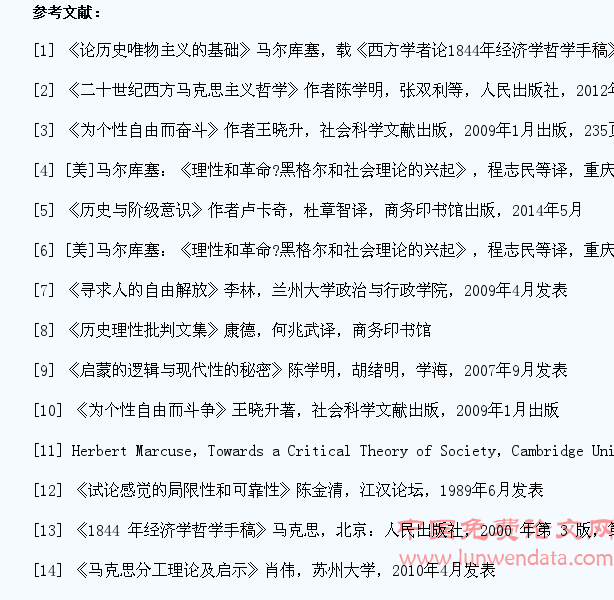

注释:

① 《论历史唯物主义的基础》马尔库塞,载《西方学者论1844年经济学哲学原稿》,复旦大学出版社1983版93页

② 同上

③ 《二十世纪西方马克思主义哲学》作者陈学明,张双利等,人民出版社,2012年版

④ 《为个性自由而奋斗》作者王晓升,社会科学文献出版,2009版,235页

⑤ [美]马尔库塞:《理性和革命―黑格尔和社会理论的兴起》,程志民等译,重庆出版社,1993年版254页。

⑥ 《历史与阶级意识》作者卢卡奇,杜章智译,商务印书馆出版,2014年版

⑦ [美]马尔库塞:《理性和革命―黑格尔和社会理论的兴起》,程志民等译,重庆出版社,1993年版253页。

⑧ [美]马尔库塞:《理性和革命―黑格尔和社会理论的兴起》,程志民等译,重庆出版社,1993年版254页。

⑨ 《寻求人的自由解放》李林,兰州大学政治与行政学院,2009年版

⑩ 《历史理性批判文集》康德,何兆武译,商务印书馆,

B11 《启蒙的逻辑与现代性的秘密》陈学明,胡绪明,学海,2007年9月

B12 《为个性自由而斗争》王晓升著,社会科学文献出版,2009年版

B13 Herbert Marcuse,Towards a Critical Theory of Society,Cambridge Uniwersiy Press,2001,p.129

B14 《试论感觉的局限性和靠谱性》陈金清,江汉平台,1989年6月

B15 《1844 年经济学哲学原稿》马克思,北京:人民出版社,2000 年第 3 版,第 54 页。

B16 《马克思分工理论及启示》肖伟,苏州大学,2010年4月发表